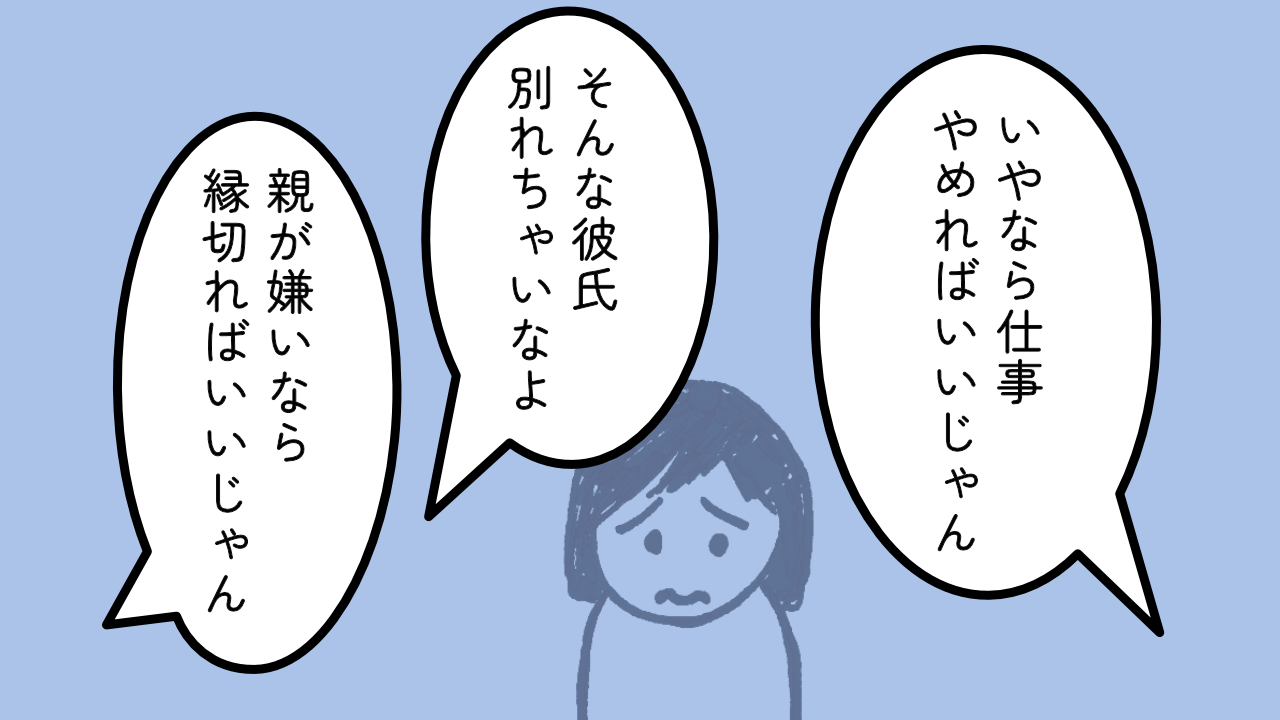

「そんな彼氏、別れちゃいなよ」

「嫌なら仕事やめればいいじゃん」

「親が嫌いなら縁切ればいいじゃん」

悩みを話すと、こういう極端なことを言われた経験ってありませんか?

私はありますし、逆に人の話を聞いているときに、つい自分も同じようなことを言ってしまったことがあります。

言っていることはごもっともで間違ってはいないかもしれない。だけど、こうやってゼロか100かの極端な答えを突きつけられて素直にスッキリできたことがあるでしょうか?私はありません。

言う側に悪気はないんですよね。むしろ「解決するならこれしかないじゃん」と思って口にしてしまう。

でも、言われた側は「そんな簡単に割り切れたら悩んでないよ」と突き放された気持ちになります。私はそうでした。

じゃあ、どうして私たちは他人の悩みに対して、すぐに極論を言ってしまうのでしょうか。

認知の省エネ(思考のショートカット)

人間の脳は、体重の約2%ほどしかないのに、安静時でも体全体のエネルギーの約20%を消費すると言われています。

つまり、私たちは普段から「脳にかかる負担を減らしたい」と無意識に考えているのです。

複雑な悩みをじっくり理解しようとすると、

- 背景(その人の環境、過去の経緯)

- 感情の揺れ動き

- 社会的な制約や条件

など、たくさんの要素を頭の中で処理しなければなりません。これは脳にとって非常にエネルギーコストが高い作業です。

だから脳はしばしば「近道」を選びます。

これを心理学では 「ヒューリスティック(思考のショートカット)」 と呼びます。

たとえば、

- 「彼氏が嫌 → 別れれば解決」

- 「仕事がつらい → やめればいい」

- 「親とうまくいかない → 縁を切ればいい」

というように、最短距離で結論を出そうとする。

それは「正しい解決策」かどうかよりも、脳にとって「エネルギーを節約できる答え」だからです。

この性質は実は日常のあらゆる場面に表れています。

- スーパーで商品を選ぶとき、成分表をすべて精査するのではなく「有名ブランドだから安心」と決める。

- 人の印象を、性格を深く理解するよりも「第一印象」で判断する。

- 複雑な議論を「賛成か反対か」で単純化してしまう。

これらはすべて脳が「少ない労力で結論を出す」ための工夫です。

つまり、他人の悩みに極論を言ってしまうのも、

「冷たいから」でも「思いやりがないから」でもなく、脳が本能的に「省エネ」を選んでいるから、という側面があるのです。

自分の不快感を早く終わらせたい

誰かの悩みを聞くと、聞き手も少なからずネガティブな気分に巻き込まれます。人は本能的に不快な感情から逃れようとするため、「極論でバサッと切って早く終わらせたい」という防衛反応が出やすいのです。

さらに、現実的な問題として、他人の悩みに無限に時間や労力を割ける人はいません。自分の生活や仕事もある以上、ある程度のところで区切りをつけざるを得ません。こうした状況も「手っ取り早く答えを出して終わりにしたい」という思考を後押しします。

特に共感力よりも自己防衛本能が強いタイプほど、この傾向は顕著になりやすいのです。

自己満足を得るため

極論を言う心理のひとつには、「自分が解決策を提示してあげた」という自己満足があります。

お悩み相談にパシッと即答するのは頭が良さそうに見えるし、役に立った気分になれる。実際にテレビやネットでも、ズバッと切る回答のほうが「名言」として拡散されやすいですよね。

でもそれは相談者のためではなく、結局は答える側が「気持ちよくなる」ためのもの。だから極論は本人を救うどころか、むしろ突き放してしまうことも多いのです。

共感スキル不足(悩みを“共に抱える”練習をしていない)

日本の教育や文化では、相手の感情をただ受け止めるよりも「困っている人を助けてあげましょう」といった“解決”の行動が推奨されがちです。小学校でも「困っている人を見かけたら助けてあげましょう」と教えられますよね。

この経験から

悩みや困りごと→解決策を提示することが正しい

という思い込みが刷り込まれやすくなります。つまり「相手の気持ちをただ一緒に抱える」というスキルは育ちにくいのです。

その結果、誰かが「つらい」と言葉にしたとき、共感よりも「アドバイス」や「即答」を返すことが“親切”であり“善意”だと反射的に考えてしまいます。私自身もかつてはそうでしたし、「聞いて一緒にいるだけ」が役に立っているという発想が持ちにくい社会的背景があるのだと思います。

自分の価値観・経験に基づく単純な投影

人はどうしても「自分の経験」や「自分の信じている価値観」を基準に物事を判断してしまいます。過去に自分がうまくいった選択肢は、無意識に「正解」としてインプットされているのです。

たとえば転職して気持ちが楽になった人は、誰かが仕事の悩みを打ち明けたときに「嫌ならやめればいいじゃん」と即座に答えてしまう。本人にとっては善意ですが、それはあくまで「自分にとってうまくいった解決策」にすぎません。

つまり「自分の経験=誰にでも通用する正解」だと錯覚してしまう認知バイアスが、極論的なアドバイスを生むのです。

まとめ

私たちが他人の悩みに極論で答えてしまうのは、冷たいからでも、悪意があるからでもありません。脳の省エネや自己防衛、本能的な自己満足、そして文化的な思い込みなど、さまざまな要因が重なっているのです。

でも忘れてはいけないのは、悩んでいる本人は「正解」を求めているとは限らない、ということです。

多くの場合、ただ「自分の気持ちを理解してほしい」「孤独じゃないと感じたい」だけかもしれません。

だから答えは、正解やゼロか百かの極論である必要はありません。

たとえば「彼にそんな嫌なことされたんだね。でもだからって嫌いになれないいいところもあるよね」といった、”別れるか許すか”の二択にしない答え、つまりグレーな答えや結論とも言い切れない答えが、むしろ求められていることもあるのです。

極論でバサッと切るのは気持ちいいけれど、それはしばしば相手をさらに孤独にします。

もし自分が誰かの悩みを聞く立場になったとき、「正解を出すこと」よりも「一緒に悩みに立ち会うこと」、そして時には「グレーな答えを受け止めること」が、相手にとって救いになるかもしれません。

コメント